問題PDF

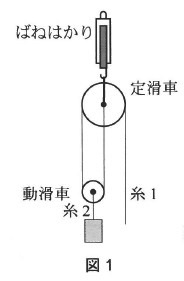

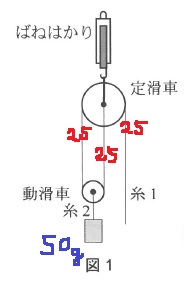

図1のように直径16cmの滑車をばねはかりにつるし、定滑車としました。

その中心軸からつるした直径8cmの滑車をかけ、動滑車とします。

糸の反対側は定滑車にかけ、下にのばしてあります。

この下にのばした糸を糸1、動滑車の中心からつるした糸を糸2とします。

ただし、滑車や糸はとても軽いので、その重さは無視することにします。

この糸1や糸2にいろいろなものをつるす実験を行いました。以下の問いに答えなさい。

まず、図1のように、糸2に50gのおもりをつるし、

糸1を手で下に引いて、おもりを静止させました。

(1)

このとき、手が引く力は何gですか。また、ばねばかりは何gを示しますか。

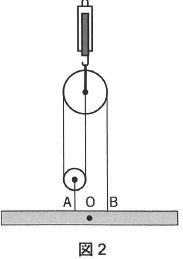

次に、太さと材質は一様な60gの棒を用意し、図2のように糸1と糸2をともに棒に付けてつるしたところ、棒が水平につりあいました。糸はいずれもまっすぐ上下にのびていて、棒をつるした2か所AとBは12cmはなれています。

(2)

このとき、棒の中心Oがどの位置にあれば、棒は水平につりあいますか。

以下から正しいものを選びなさい。

ア:OがAとBのちょうど真ん中にあるときのみ水平につりあう。

イ:OがAから4cm、Bから8cmの位置にあるときのみ水平につりあう。

ウ:OがAから8cm、Bから4cmの位置にあるときのみ水平につりあう。

エ:OがAから4cm、Bから8cmの位置とAから8cm、Bから4cmの位置の間にあれば、

どこでも水平につりあう。

オ:OがAとBの間にあれば、どこでも水平につりあう。

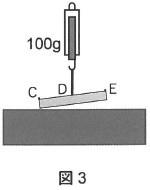

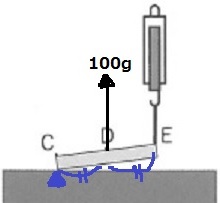

今度は太さは一定ですが、中に金属のおもりを含んだ長さ24cmの棒を机の上に置きます。この棒には両端と中央の3か所に糸をかけることができ、これらの点を図のようにC、D、Eと名づけます。初めは滑車を使わずに中心Dにばねはかりを付け、ゆっくりと少しだけ持ち上げたところ、図3のようにCが机についたまま、E側が持ち上がり、ばねはかりは100gを示しました。

(3)

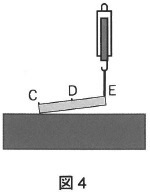

図4のように、滑車を使わずにEにばねはかりを付けて、

ゆっくりと少しだけ持ち上げると、ばねはかりは何gを示しますか。

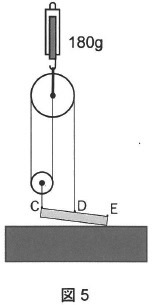

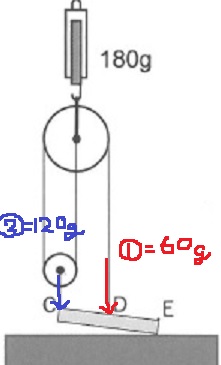

次に、糸2を左端Cに、糸1と中心Dにつけ、ばねはかりをゆっくりと持ち上げたところ、図5のようにEが机についたまま、C側が持ち上がり、ばねはかりは180gを示しました。

(4)

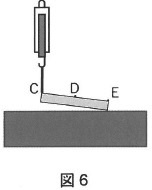

図6のように、滑車を使わずにCにばねはかりを付けてゆっくりと少しだけ持ち上げると、

ばねはかりは何gを示しますか。

(5)

この棒を1か所でつるし、水平に持ち上げるには左端Cから何cmのところでつるせばよいですか。

(6)

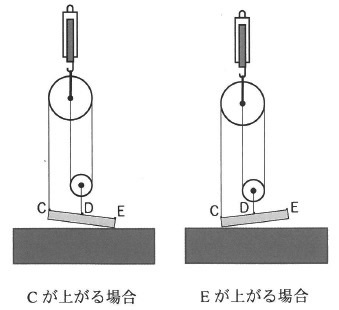

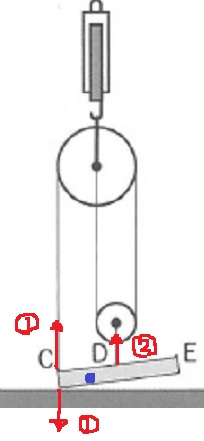

最後に、この棒の左端Cに糸1を、中心Dに糸2をつけ、ばねはかりをゆっくりと持ち上げたところ、

片側がわずかに持ち上がりました。このとき持ち上がったのはCですか、Eですか。

また、ばねはかりは何gを示しますか。

@解説@

棒は机から離しません。

(1)

おもり50gが25gずつに分かれる。

左の25gが定滑車で右の25gとつりあう。

よって、手が糸1をひく力は25g

ばねはかりは、50g+25g=75g

(2)

Aは②で、Bは①の力で上に引っ張られる。

ということは、支点からの距離を1:2にすればいい→イ

ここまでは後ろの設問に影響するので必答です。

(3)

棒の重心が中心にないことに注意。

Cを支点に考える。

真ん中のDで100gだったので、支点から2倍離れるEでは、

100÷2=50g

(4)

(2)より、Cは②、Dは①の力がかかる。

180gを2:1に分散させると、C120g、D60g

Dの60gを(3)の要領で支点をEとしてCに移動させる。

120+60÷2=150g

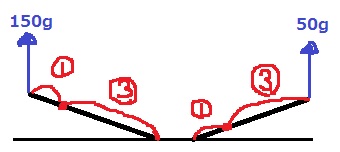

(5)

(4)より、左側をひっぱると150g

(3)より、右側をひっぱると50g

支点(棒の重心)は上のように内分する。

C(左端)からは、24×1/4=6cm

*棒の重さを求めておこう。

棒の重さは支点(重心)にかかる。

150×4/3=200g

(50×4/1=200g)

(6)

C・Eどちらが上にあがるか。

図5と比べると、棒にかける糸が左右逆になっている。

図5より。

(5)から支点の位置はCとDの真ん中にある。

支点から等距離の場所で、左は②、右は①でもちあげるので、

左のCが上にあがる。

本問ではDが②で引き上げられるので、右側のEが上にあがる。

Dが上に②、Cが上に①あげるから、机と接しているCの下は①の力。

棒の重さ200gは、棒と接する力①+①+②の和④に相当する。

ばねはかりが持ち上げる力は③なので、

200×3/4=150g

コメント