問題PDF

Ⅰ:

生命は、約40億年前に誕生したと考えられており、その歴史を通じてめざましい多様化をとげた。

環境の変化に応じて、様々な生物が出現しては、絶滅していった。

過去に生きていた生物の骨や殻などは「化石」となり、

海や湖の底で泥や砂が積み重なった〔 A 〕から産出することがある。

化石からは、過去に生きていた生物について様々なことがわかる。

(1)

文章中の〔 A 〕にあてはまる言葉を答えなさい。

(2)

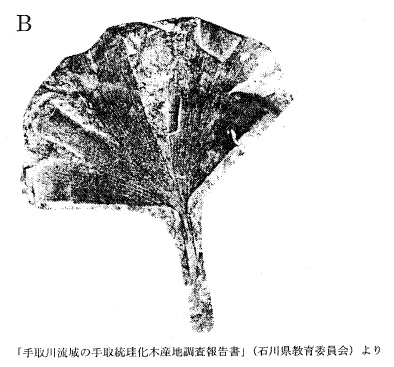

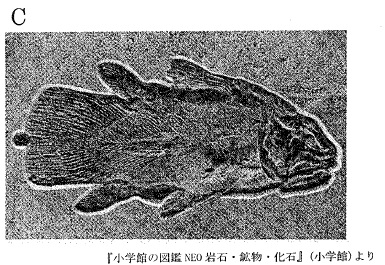

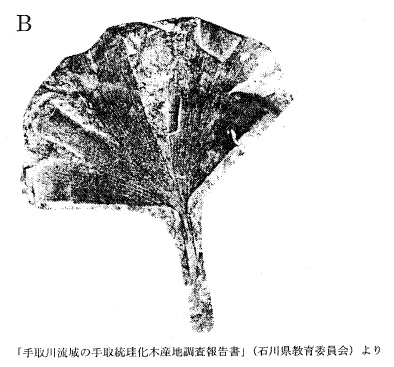

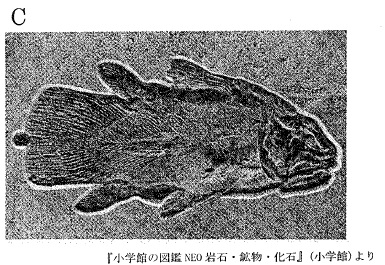

下のB、Cは、「生きている化石」と呼ばれる生物の化石の写真である。

①B、Cは何の化石か。生物名をそれぞれ答えなさい。

②「生きている化石」とはどのような生物か説明しなさい。

(3)

サンゴも「生きている化石」の1つである。

サンゴの化石が、ある〔 A 〕から産出すると、その〔 A 〕ができたとき、

その場所の環境が、「あたたかくて浅い海」だったと推定できる。

「生きている化石」は、〔 A 〕ができたときの環境を推定できる化石となりえる。

なぜなら、「生きている化石」が、(2)②のような生物であるということは、

大昔から〔 D 〕と考えられるからである。

〔 D 〕に入る文を考えて、20字程度で答えなさい。

(4)

生物の歴史の中で、はねや翼を羽ばたかせることによって飛行できる生物のグループは4つである。そのうちの3つは、「恐竜と同じ時代に生きていたプテラノドンなどの翼竜類」、「羽毛でできた翼をもつ鳥類(一部を除く)」、「ヒトと同じホ乳類の生物で指や前あしに張られたうすい膜を翼とする〔 E 〕類」である。

〔 E 〕に入る生物名と、残り1つの生物のグループ名「〔 F 〕類(一部を除く)」を答えなさい。

Ⅱ:

江戸時代の日本では、「不定時法」という方法で時刻を定めていた。これは日の出と日没を基準とする方法で、その間を昼夜それぞれ6等分した長さを時間の単位(1刻)とするものである。

ただし、日の出、日没とは、太陽の中心が地平線上にあるときとする。

(1)江戸(東京)において、次の①~⑥の文が正しい場合はには○、誤っている場合には×を書きなさい。

①「日の出から日没まで」が最も長い日は、昼の時間は6刻である。

②昼と夜で1刻の長さが同じ日、1刻の長さは、現在の1時間と同じ長さである。

③1年中いつでも日の出から3刻たつと、太陽はほぼ真南に位置する。

④「昼の1刻の長さ」が長い日ほど、太陽が真南に位置するときの高さは高くなる。

⑤「昼の1刻の長さ」が「夜の1刻の長さ」より長い日は、太陽の日の出・日没の位置は、真東よりも南側となる。

⑥「夜の1刻の長さ」が「昼の1刻の長さ」より長い日は、昼間、太陽は北の空の低い位置を移動していく。

(2)江戸時代には、日の出や日没から何刻たったかを鐘の音の回数で知らせていた。

「おやつ(お八つ)の時間」とは、日の出から4刻たったときに鐘を8回鳴らして時間を知らせたことに由来する。

次のア、イとでは、「おやつの時間」は現在の時間でどちらが何分早いか。

ア:日の出が現在の時刻で5時00分の日

イ:日の出が現在の時刻で7時00分の日

@解説@

Ⅰ―生きている化石について

(1)地層

化石が産出される、海や湖の底で泥や砂が積み重なった場所。

(2)①B:イチョウ C:シーラカンス

化石は生物の死体が残る体化石だけでなく、

生物の細胞や組織が残らなくても外形や輪郭だけが残る印象化石もある。

植物の葉は印象化石の代表例。

ねっと動物園より。

シーラカンスの体長は180~200cmまで成長するという。

今のところ、アフリカ南部とインドネシアで発見されている。

②太古の昔から変わらない姿でいる生物。

*生きている化石の意味。

イチョウ、シーラカンスの他、オウムガイ、オオサンショウウオ、カブトガニなどがある。

(3)生息する環境がさほど変化していない

*地層が堆積した当時の環境を推測できる化石を示相化石という。

ダーウィンの進化論によると、生物は環境に適応した種が生き残り、

環境に適応できなかった種は自然選択で排斥されてしまう。

生きている化石が今も昔も変わらない姿をしているということは、

当時から環境があまり変化していないからこそ、

環境に合わせて進化する必要がなかったといえる。

(4)E:コウモリ F:昆虫

E:哺乳類で唯一飛行できる動物。

F:意外と盲点だったかな?

Ⅱ―江戸時代の不定時法。

問題文は2文しかないが、正確に理解しないと×が連発する危険地帯。

(1)①○ ②× ③○ ④○ ⑤× ⑥×

学研科学創造研究所より不定時法。

『日の出と日没を基準とする方法で、その間を昼夜それぞれ6等分した長さを時間の単位(1刻)とする』

→日の出と日没は日によって変動する。

日が出ている昼の時間を6等分した〔昼の刻〕と

日が出ていない夜の時間を6等分した〔夜の刻〕の長さは異なる場合がある。

1刻の長さが定まらないから「不定時法」

①「日の出から日没まで」が最も長い日は、昼の時間は6刻である。

→○。夏至の昼の時間は6刻。夏至以外の日も昼は6刻、夜は6刻。

②昼と夜で1刻の長さが同じ日、1刻の長さは、現在の1時間と同じ長さである。

→×。昼と夜で1刻の長さが同じ日=昼夜が同じ時間=春分か秋分

昼12時間を6刻で割ると、1刻は2時間。

③1年中いつでも日の出から3刻たつと、太陽はほぼ真南に位置する。

→○。南中時刻は昼の時間の真ん中、6刻のなかの3刻目。

昼の時間が変わってもこの事実は変わらない。

④「昼の1刻の長さ」が長い日ほど、太陽が真南に位置するときの高さは高くなる。

→○。夏至は最も南中高度が高い。

⑤「昼の1刻の長さ」が「夜の1刻の長さ」より長い日は、太陽の日の出・日没の位置は、

真東よりも南側となる。

→×。昼>夜は、春分の日の翌日~秋分の日の前日。

夏に近いほど日の出と日の入りの場所が北側になる。

中学理科ポイントとまとめより。赤線が昼の時間が最も長く、太陽高度は高い。

冬は太陽の軌道が南側に移る。

⑥「夜の1刻の長さ」が「昼の1刻の長さ」より長い日は、

昼間、太陽は北の空の低い位置を移動していく。

→×。冬でも太陽は南の空を移動する。

(2)イが40分早い。

日没時刻がわかっていないが、南中時刻を12時とすると、

ア:日の出→5時、日没→19時

イ:日の出→7時、日没→17時

4刻目を計算する。

ア:(19-5)×4/6+5=43/3

イ:(17-7)×4/6+7=41/3 ←イの方が早い

43/3-41/3=2/3時間=40分

@@

以下、ツイッターで流れてきたもの。

南中時刻のグラフを先ほどの日の出・日の入りの時刻のグラフに重ねてみると、下図のようになります。南中時刻を基準にすれば、日の出から南中までと、南中から日の入りまでの時間はどの日も同じで対称的に変化していることが分かります。そして冬至の日に南中までの時間が一番短くなるのです。(江越)

— 学芸員@大阪市立科学館 (@gakugei_osm) 2018年12月21日

なんと南中時刻は日によって変わるそうです!

国立天文台より。

実際、太陽は天球上を規則正しく動きませんが、同じ速さで動くと仮定する”平均太陽”という概念をつくり、我々は暦に利用しています。現実の太陽の動きは視太陽と呼ばれ、平均太陽と視太陽のズレを均時差といいます。上のグラフは月ごとの均時差です。冬の均時差が大きいですね。

なぜ、均時差が生まれるのでしょうか。

1つは地球が太陽の周りを完全な円ではなく、楕円軌道をしているから。太陽と地球の距離が月日によってズレていき、ケプラーの第2法則によると互いの距離が近いほど地球の公転速度は遅くなり、離れているほど地球の公転速度は速くなります。

もう1つは、公転面に対して地軸が傾いているから。この説明が極めて厄介なのですが、詳しい図解がありました→サロンドシルフィーユ

これでも難しいですが…ざっくりいうと夏至や冬至では赤経(天球上で横方向)の移動比率が上がってしまうのです。この2つの原因から起こる均時差を合わせて計算すると、上のグラフになります。

2021年桜蔭(大問4)で不定時法が出題されました。

コメント