問題PDF

以下の文章は、熱や温度などについてのA君と先生の会話です。

A君:先生、テレビのコマーシャルで、空気の熱を利用してお湯をつくると言っていましたが

どういうことかよくわかりませんでした。教えてください。

先生:まず、熱を加えて気体を温めたり、熱をうばって冷やしたりすると、

気体の体積が変化することは知っているよね。

A君:はい。温めて熱が加わると、気体の温度が上がって体積は増え、

冷やして熱がうばわれると、気体の温度が下がって体積は減ります。

先生:そうだね。でも、実は気体を温めたり冷やしたりしないで、

つまり、熱を加えたりうばったりしなくても、気体の体積を変えると温度が変わるんだ。

A君:熱を加えたり、うばったりしないで体積を変えるってどうするんですか。

先生:例えば、気体が入った容器を熱が伝わりにくい発泡スチロールでおおうと、

熱が外ににげたり外から入ってこなくなったりするんだ。

これを、熱を加えたりうばったりしない、つまり、熱の出入りがないというんだ。

この状態で体積を変えるということなんだ。

A君:なるほど。ところで、熱の出入りをなくす方法は、他にはないんですか。

先生:熱の出入りができないくらいすばやく体積を変化させても、

熱の出入りがないといえるよ。どういうときに熱の出入りがないかわかったかな。

A君:はい。どころで、すばやく体積が変化するのはどんなときですか。

先生:空気でっぽうは知ってるいるよね。中の空気を押し縮めた後、玉が飛び出すと、

空気が急に元の体積に戻るよ。このときにも、空気の温度は変わっているんだよ。

A君:なるほど。すばやく体積を変化させて熱の出入りをなくしても温度が変わるんですね。

手に「はぁ~」とゆっくり息ををふきかけたときと、口をすぼめて「ふぅ~」と

勢いよく息をふき出すときとでは温かさが違いますが、これも関係していますか。

先生:正確にはこのこと以外の理由もふくまれているけれど、

およそのイメージはあっているよ。両方とも口や肺の中の空気は同じように

温まっているけれど、「はぁ~」とふくときには、体積も温度もあまり変わらすに

出ていく場合だよね。しかし、「ふぅ~」とふき出すときは、口や肺の中で

押し縮めてからふき出すので、口の外に出ると急に体積が増えて温度が下がる

ということなんだ。このように、熱の出入りがなく体積を増やすと温度が下がり、

逆に、熱の出入りがなく体積を減らすと温度が上がるんだ。

問1

次の文章の( a )( b )にそれぞれ適当な語句をいれなさい。

先をふさいだ注射器の中で押し縮められていた空気を、

勢いよくデジタル温度計にふきつける実験をしました。

すると、空気の体積が急に( a )くなるため、温度が( b )がりました。

先生:ところで、A君の家にもエアコンがあるよね。ちゃんと見たことがあるかな。

A君:はい。冷風や温風がでてくる室内機と室外機がパイプでつながっています。

室外機には、扇風機みたいなものが入っています。

そういえば、①室外機に直射日光があたったり、②せまい場所に室外機を置いたりすると

冷房が効きにくいと聞いたことがあります。

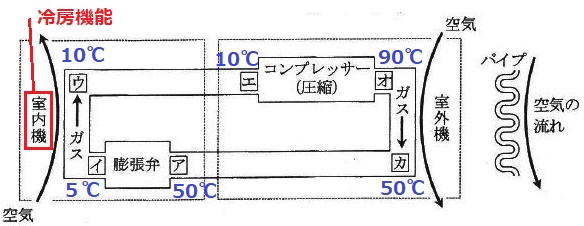

先生:そうだね。エアコンの仕組みは図1のようになっていて、パイプの中には、

今では代替フロンガス(以下、ガスとする)が流れているんだ。

冷房のときには冷たいガスが室内機を流れ、室内の暖かい空気が室内機のパイプに触れて

室内の空気が冷やされて冷風が出てくるんだ。そのためには、図1の中のコンプレッサー

という装置で熱の出入りができないくらいすばやくガスを十分に圧縮し、

膨張弁で熱の出入りができないくらいすばやくガスを十分に膨張させることが特に

重要なんだ。この2つは、ガスの流れの向きによらず、ガスを圧縮したり膨張させたり

するんだ。また、パイプに風があたるところには図2のような工夫もしてるよ。

問2

下線部①と下線部②について、冷房が効きにくくなる理由を

それぞれの違いがわかるように説明しなさい。

問3

室外気温が37℃、室内温度が35℃のとき、図1のエアコンで冷房しています。

室内機を通るガスの温度について、次のア~ウを温度が高い順に答えなさい。

ア:膨張弁を通る直前

イ:膨張弁を通った直後

ウ:室内の空気がパイプにあたった場所のすぐ後

問4

問3と同様に、図1のエアコンで冷房しています。

室外機を通るガスの温度について、次のエ~カを温度が高い順に答えなさい。

エ:コンプレッサーが通る直前

オ:コンプレッサーを通った直後

カ:室外の空気がパイプにあたった場所のすぐ後

問5

室外気温が37℃、室内温度が35℃のときに冷房しようとしたところ、

問3と問4の選択肢のア~カの温度は、5℃、10℃、50℃、90°のいずれかでした。

それぞれ何℃か答えなさい。ただし、同じ温度を何度答えてもかまいません。

先生:暖房の場合は、図1と逆方向にガスが流れているんだ。

膨張弁を通過すると、ガスの温度は通過前に比べて( a )。

次に、室外の空気がパイプにあてられると、ガスの温度は( b )。

その次にコンプレッサーを通過すると、ガスの温度は通過前に比べて( c )。

そして、室内の空気がパイプにあてられると、ガスの温度は( d )。

こうして室内機を通った空気が温められて温風が出てくるんだ。

問6

暖房について先生が説明した上の文章の( a )~( d )に

それぞれ「上がる」か「下がる」のどちらかをいれなさい。

A君:よくわかりました。エアコンの暖房と同じ仕組みで水を温めてお湯にするのですね。

先生:そうだね。最初の「空気の熱を利用してお湯をわかす」という質問について

基本を少しだけ説明したけれど、本当はもっと複雑なんだ。

例えば、③ガスの体積を変化させるためにつかう電気を少しにして電気代を節約し、

効率よく熱湯を得るためには、コンプレッサーや膨張弁の性能が大切なんだ。

どんなガスを利用するかも大切で、二酸化炭素が利用されることもあるんだ。

A君:何となくわかった気がしていますが、まだまだ勉強が必要ということですね。

先生:そうだね。これからも色々なことに疑問をもって、考えていこうね。

問7

パイプの中のガスの性質として正しいものをすべて選びなさい。

ア:水素のように燃える性質をもっていない。

イ:環境を悪くしない。

ウ:酸素のようにものを燃やす助けをする性質を持っていない。

エ:液体から固体になりやすい。

問8

下線部③について、次の文章の( a )~( c )にそれぞれ適当な語句をいれなさい。

電気代を節約して効率よくお湯を得るためには、膨張弁では、体積の変化ができるだけ

( a )なるようにします。また、コンプレッサーでガスを圧縮するときには、

体積の変化をできるだけ( b )すればよいことになります。

そして、パイプには空気があたる部分の表面積は、( c )なるようにすればよいのです。

@解説@

エアコンの原理であるヒートポンプに関する設問。

気体の収縮による”熱交換”がキーとなる。

問1:a…大きく b…下

問題文の最後、「ふぅ~」とふくと口や肺の中で空気が圧縮されてふき出すので、

口の外に出ると急に体積が増えて温度が下がる、と書かれてある。

注射器の中で圧縮された空気も同じで、

注射器からでた空気の体積は急に大きくなり、膨張して温度が下がる。

問2

①太陽光の熱で室外機の温度が上がり、排熱の効率が悪くなるから。

②風通しが悪いと熱が室外機の周りでこもってしまい、排熱の効率が悪くなるから。

ここらへんからエアコンの仕組みを理解する必要がある。

ポイントは、

・圧縮して空気の体積を小さくする→熱くなる

・膨張させて空気の体積を大きくする→冷たくなる

コンプレッサーでガスを圧縮する。ガスは熱くなる。

室外機でパイプを外気にさらすことで、パイプ内のガスを冷やす。

冷えたガスを膨張弁で膨張させてガスを冷やす。

冷えたガスが室内機の空気をヒンヤリさせる→部屋が冷える。

室外機の役割は、圧縮して熱くなったガスを冷やすこと(排熱)

①室外機が直射日光があたると室外機が熱くなり、ガスが冷えにくくなる。

②せまい場所に室外機を置くと通風性が乏しいので熱がこもり、ガスが冷えにくくなる。

問題文から『違いがわかるように説明』するので、

①は温度の上昇、②は風通しの悪さから、排熱がしにくくなることを書けばいい。

問3:ア→ウ→イ

問4:オ→カ→エ

問5:ア50℃ イ5℃ ウ10℃ エ10℃ オ90° カ50℃

仕組みさえわかれば、すべて解けてしまう。

問5の数字をあてはめる。

まず、コンプレッサーの圧縮されてガスが高温になるので、オは90℃。

室外機でいくぶんか冷やされて、カは50℃。

パイプを通り、アはカと同じ50℃。

膨張弁でガスが冷やされる。イは5℃。

冷やされたガスが室内機で部屋の空気を冷やす。

室内の熱がガスに移るので、ガスはちょっと温まる。ウ10℃。

パイプを通り、ウと同様にエも10℃。

理解不足だと問3・4・5と立て続けに落としかねないので注意!

問6:a下がる b上がる c上がる d下がる

本問も原理は同じ。反対向きにまわると温風がでる仕組みを考える。

膨張弁でガスが冷やされる。室外機でいくぶんかガスが温められる。

コンプレッサーの圧縮でガスが高温になる。

高温のガスが室内機で室内の空気に熱を渡すことで冷える。

問7:ア・イ・ウ

パイプ内を通るガスの性質を問う。すべて式なので完全解答か。

ア:水素のような可燃性ガスは爆発の危険がある。○

イ:オゾンホールの原因がフロンと聞いたことはあるはず。○

ウ:判断にやや迷うか。酸素のような助燃性も出火したときに危険。○

エ:パイプ内のガスは急激な圧力の変化により、温度の変化も著しくなる。

固体になりやすいと、パイプのなかでつまってしまう。

エアコンのガスは冷媒ガスの1つである。

フロンは化学的に安定性があり、他の物質の影響を受けにくいことから、

燃えにくく、かつ人体にも無害な物質であるがゆえ、冷媒ガスとして広く使われていた。

しかし、化学的に安定ということは使えば使うほど自然の中で蓄積されるので、

そのしわ寄せが成層圏のオゾンに及んでしまった。

1987年、カナダで採択されたモントリオール議定書では、

オゾン層を破壊するおそれのある特定フロンの規制に踏み込み、

代わりの冷媒ガス(代替フロン)が使われるようになった。

問8:a大きく b大きく c大きく

ここで話題がお湯の話に戻る。

a:そもそもなぜ、膨張弁で空気を膨張させて冷やすのか。

せっかくコンプレッサーで熱くしたのに冷やすともったいないように思われる。

それはガスを冷やすことで、外気から熱をより集められるから。

熱は温かいものから冷たいものに移動する。

ガスを冷やすほど、外気から得る熱量が増えてガスが温まる。

温まったガスに圧縮をかけて高温にすることができる。

空気の体積の変化を大きくすることで効果的な熱交換が実現できる。

よって、膨張弁では体積の変化を大きくする。

b:悩む(-_-;)

どこで電気を使うかというと、圧縮を行うコンプレッサーで多くのエネルギーが使われる。

とすれば、電気代を節約するにはコンプレッサーの仕事を減らせばいいので、

圧縮の程度を抑える、すなわち、体積の変化を小さくすればよさそうに思える。

しかし、圧縮を甘くしてしまうと先ほどのaの膨張による体積の変化が小さくなってしまう。

圧縮は人工的に無理やり空気を押し縮めるが、圧縮した空気は普通の環境に戻せば

自然と空気は膨張する。膨張の具合は圧縮の程度に依存する。

圧縮を小さくすると確かに電気代は少なくなるが、全体的に熱交換の効率が悪くなるので

ぬるま湯になってしまい、設定温度のお湯がでない。

膨張の変化を大きくするには圧縮の変化も大きくしなければならない。

圧縮を強めることで効率的な熱交換システムを実現でき、全体のコストが抑えられる。

c:図2のまんま。温まった空気の熱を水に伝えるには、

パイプに空気があたる部分の表面積を増やさないと損。

@ヒートポンプ@

エアコンは、以上のようなヒートポンプを応用している。

ヒートポンプとは、温度の低いところにある熱を温度の高いところに移動する装置。熱は温度の高いところから低いところに移動するが(熱力学第二法則)、ヒートポンプを使えば冷媒を通じて熱を逆方向に移動させることができる。もとから存在する熱エネルギーを有効活用できるので、使い方によってはエコフレンドリーになる。都市部の工場やビル、下水などから発せられる熱エネルギーが大気へ放出される前に回収して、ヒートポンプで運ぶプロジェクトがスマートシティ構想の一環で進められているようだ。

コメント