問題PDF

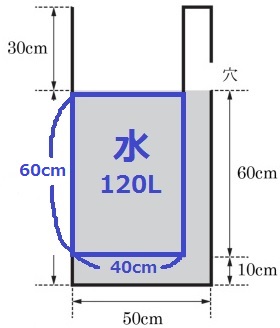

図1のような側面に穴の開いた容器があります。容器には厚さの無視できる仕切りがあり、仕切りの下側には10cmのすき間があります。また、穴が開いていない側の上面からは、液体を注ぐことができるようになっています。ただし、水の密度(1cm3あたりの重さ)を1g/cm3、油の密度を0.8g/cm3とします。

(1)

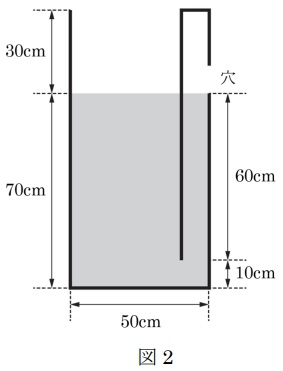

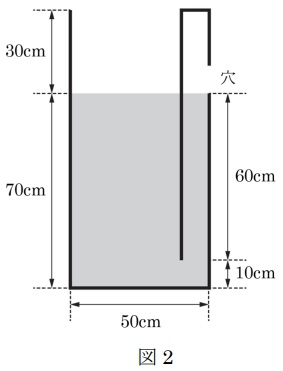

水が穴からあふれないようにいっぱいに注いだとき、図2のようになりました。

このとき注いだ水は何Lですか。四捨五入して整数で求めなさい。

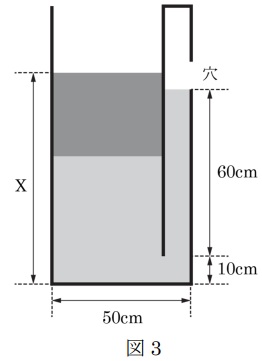

図2の状態から油を容器にゆっくりと注ぐと、容器の穴から水があふれ、図3のようになりました。

このとき、油には、おしのけてあふれた水の重さと同じ大きさの浮力がはたらきます。

(2)

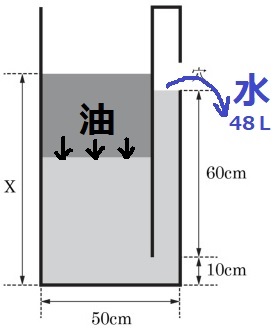

ある量の油をゆっくり注いだとき、穴からは48Lの水があふれました。

注いだ油は何Lですか。四捨五入して整数で求めなさい。

(3)

(2)のとき、容器の底から測った油面の高さXは70cmよりも大きくなります。

この高さXは何cmですか。四捨五入して整数で求めなさい。

(4)

図2の状態から、油が穴からあふれないようにしながら、油をゆっくりと注ぎました。

注げる油は最大何Lですか。四捨五入して整数で求めなさい。

ただし、油が穴からあふれる前に、油が容器の上面からあふれることはありません。

図2の状態から水と油が混ざった液体をゆっくりと注ぐと、水だけが穴からあふれ、油と水を分離することができます。このような水槽は、油と水を分離することができるので、油水分離槽といいます。

(5)

油と水が混ざった液体250Lをゆっくり注いだとき、穴からは240Lの水があふれました。油と水が混ざった液体250Lのうち、油は何L含まれていましたか。四捨五入して小数第1位まで求めなさい。

@解説@

(1)175L

仕切りをとって、高さ70cmの四角柱と考えればいい。

50×50×70=175000cm3=175L

(2)60L

『油には、おしのけてあふれた水の重さと同じ大きさの浮力がはたらく』

油が受けた浮力の分だけ水が押しのけられ、容器の穴から出る。

水の密度は1g/cm3、油の密度は0.8g/cm3

同じ体積1cm3における重さの比は、水:油=1:0.8=5:4

同じ重さにおける体積比は逆比で、水:油=④:⑤

容器に注がれた油は、水48Lに相当する重さを押しのけた。

水48Lと同じ重さの油の体積は、48×⑤/④=60L

(3)76cm

水48Lの部分が油60Lに置き換わる。

増加分の12L=12000cm3を底面積で割ると、

12000×(40×50)=6cm高くなった。

最初は70cmだから、Xの高さは70+6=76cm

(4)150L

『油が穴からあふれる前に、油が容器の上面からあふれることはない』ので、

配慮すべきは下から穴に向かって油が漏れるとき。

油は水より軽いので、この領域を越えると油が穴から漏れてくる。

油がおしのけるべき水の量は上記の部分。

40×60×50=120.000cm3=120L

同じ重さの油の体積は、120×⑤/④=150L

(5)50.0L

図2の状態(水175L)に混合液250Lを注いだら、穴から水240Lが出た。

水1Lを入れると、水1Lが押しのけられる。

油1Lを入れると、同体積で重さの比は水:油=⑤:④だから水0.8Lが押しのけられる。

押しのけられた水(=排出された水)で鶴亀。

左上の長方形は、250×1-240=10L

油の体積は、10÷(1-0.8)=50.0L

*小数第1位まで求めるので、50Lではなく50.0Lである!

@油水分離槽@

イトーヨーギョーより。

仕組みはわかりやすい。比重の小さい油が浮いて水と分離する。

飲食店、学校、病院、食品工場、ガソリンスタンド、工場、大型商業施設といった、

油をよくつかう場所で活躍しているようです。

コメント