大幅な易化。しかし、問題数がすごく多い!

テキパキ処理して高得点を取らないと合格できない。

大問1

〔オリンピックに関するリード文〕

(1)問題文中にでてきた以下の都市はそれぞれ地図中のA~Zのどこにあたるか、記号で答えなさい(★★)

あ:アネテ い:ロンドン う:ベルリン え:モスクワ お:メキシコシティ

か:リオデジャネイロ き:パリ く:ロサンゼルス け:バルセロナ こ:シドニー

あ:E い:A う:D え:I お:X か:Y き:B く:U け:C こ:R

*オリンピックが開催された都市。アルファベットがZまである。

世界地理の範囲だが、主要都市なので開成志望者は覚えておきたい。

【かくけこ】以外は国の首都。バルセロナが厄介か。(15)がヒントになる。

(2)東京の歴史に関する設問。

①江戸で15~18世紀までに起こった出来事に関する以下の4つの事項を、

時代の古い順に正しく並べ替えなさい(★★★★)

ア:浅間山の大噴火による火山灰が、江戸に降った。

イ:太田道灌が、江戸に城を築いた。

ウ:羽村から江戸まで、玉川上水がつくられた。

エ:日比谷り入江が埋め立てられ、江戸の町の一部になった。

イ→エ→ウ→ア

*イ:江戸城の築城は室町時代の太田道灌(1457)

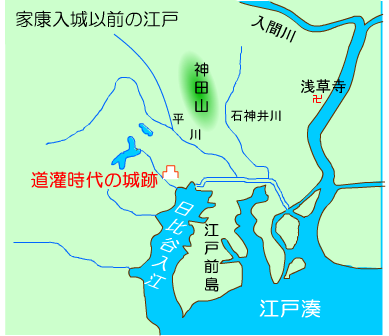

エ:むかし、下のような入り江が江戸にあった。

↑日比谷入江という。1592年、家康が神田山をけずった土を持ってきて埋めた。

江戸東京探訪シリーズさんより。この方のページは開成のご当地クイズ対策の助けになると思います。

ウ:玉川上水は4代将軍・家綱(1653)羽村は多摩西部(;´д`)ムズ

新田開発から江戸時代前半と想像する。

ア:浅間山は何度か噴火しているが、大噴火といえば一般的に1783年。

②江戸日本橋を起点に整備された五街道の、

日本橋を出て最初の宿場町として誤っているものを答えなさい(★★★)

ア:千住 イ:板橋 ウ:目黒 エ:品川

ウ

*千住―日光・奥州街道(過去問にあり)板橋―中山道 品川 ―東海道

甲州街道は内藤新宿。五街道の起点である日本橋に近いこれらの宿場町を江戸四宿という。

③江戸を中心に数多く作られた浮世絵について誤っているものを答えなさい(★★★)

ア:浮世絵は、絵師・彫師・刷師などの分業で作られた。

イ:1枚の版木で、多色刷りの浮世絵を作ることができた。

ウ:浮世絵は、大量に刷られて安く売られ、多くの人々に買い求められた。

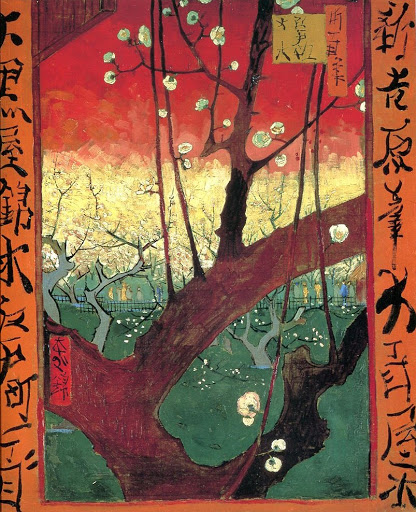

エ:オランダの画家ゴッホが歌川広重の浮世絵を模写した油絵を描いた。

イ

*多色刷りは複数の版木を用いる。教科書の知識だけでは解けない。

その他の選択肢もこれを機に覚えておきたい。

↑左:歌川作、右:ゴッホ作。そっくりですね!

(4)日本と中国の関係に関する設問。

①遣唐使に随行した人物として誤っているものを選びさない(★★★)

ア:阿倍仲麻呂 イ:吉備真備

ウ:鞍作止利 エ:最澄

ウ

*吉備真備は唐の文化を日本に持ち込み、橘諸兄の補佐を務めた人物。

鞍作止利は法隆寺にある釈迦三尊像の作者で、渡来人の子孫。

↑釈迦三尊像。国宝です。

(7)第二次世界大戦に関する設問。

②第二次世界大戦開戦時のアメリカ・ソ連の指導者の組み合わせとして

正しいものを答えなさい(★★)

ア:アメリカ・・ローズヴェルト ソ連・・レーニン

イ:アメリカ・・ブッシュ ソ連・・スターリン

ウ:アメリカ・・ローズヴェルト ソ連・・スターリン

エ:アメリカ・・ブッシュ ソ連・・レーニン

ウ

*世界史の範囲だが重要人物。ローズヴェルトといってもセオドアではなくフランクリンの方。

ちなみに、設問の2人とイギリスのチャーチル首相が集い、戦後の世界秩序のあり方を話すヤルタ会談(1945)が行われた。レーニンはロシア革命(1917)の指導者。1922年、ソビエト社会主義共和国連邦(ソ連)を成立。1924年に死去。後釜のスターリンが1924~53年まで最高指導者を務めた。

(8)第二次世界大戦開戦前の1936年のベルリン大会では、ナチスの絶大な権力を世界にアピールする場として使われました。以下、ナチスに関する設問。

①1936年のベルリン大会の時の、ナチスの最高指導者の名前を答えなさい(★)

(アドルフ・)ヒトラー

*元画家志望の右脳派人間で、人々の心を引きつける巧みなスピーチで大衆を扇動したキレ者。

↑ナチスマークでお馴染みのハーケンクロイツ。

海外でこれを無闇に使うとユダヤ団体から非難が殺到するので注意。

②ナチスの政策として、ユダヤ人をはじめとする多くの人々が弾圧され、

強制収容所に送り込まれた。現在は世界遺産にも登録されている、

ポーランドにある代表的な強制収容所の名称をカタカナで答えなさい(★★)

アウシュビッツ(=ビルケナウ)強制収容所

*ナチスによるホロコースト(大量殺戮)

ユダヤ人の他にジプシーや障害者、同性愛者も対象だった。

狭い列車に大勢の人々を押し込み、長時間かけて隣国のポーランドへ輸送。

銃殺や無残な人体実験、ガス室などで大勢の人が殺害された。

戦後のドイツではナチズムの反省から、生徒にアウシュビッツを見学させる学校もあるという。

③ナチスによる迫害を受けていた多くの人々を救うため、当時の日本の外務省の方針に反して、

大量のビザ(査証)を発行した日本人を選びなさい(★)

ア:小村寿太郎 イ:陸奥宗光 ウ:井上馨 エ:杉原千畝

エ

*リトアニアの領事館で「命のビザ」の発行に奮闘した外交官。映画にもなって有名人に。

井上馨といえば欧化政策。

コンドルが設計した鹿鳴館の建設で、生まれ変わった日本を海外にアピールする。

(9)東西冷戦に関する設問。

②日ソ共同宣言に調印し、ソ連との国交を回復した時の日本の首相として

正しいものを選びなさい(★★★)

ア:吉田茂 イ:鳩山一郎 ウ:岸信介 エ:佐藤栄作

イ

*旧日本民主党総裁で、旧自由党の緒方竹虎とともに自由民主党を結成(1955;55年体制の開始)

自民党の初代総裁がこの人。孫が民主党出身の元内閣総理大臣である鳩山由紀夫。

③1989年に東西冷戦の終結を告げる会談が開かれた、地中海にある島の名前を選びなさい(★★)

ア:マルタ島 イ:セイロン島 ウ:ジャワ島 エ:オアフ島

ア

*東西冷戦は「ヤルタからマルタへ」。厳密にいうとヤルタ会談は大戦下の出来事だが、

冷戦を引き起こす原因がヤルタ会談からあったのでこうよばれる。

セイロン島はスリランカ。セイロンティーで有名。ジャワ島はインドネシアの首都ジャカルタのある島。

オアフ島はハワイ。ちなみにマルタ島は犬種マルチーズの原産地らしい。

(10)『冷戦当時、日本はアメリカなどどともに西側陣営に属していたから、それらの国々と歩調を合わせる形で、1979年のソ連による( ⑩ )侵攻に反発して、モスクワ大会(1980)をボイコットしました。』⑩にあてはまる国名を選びなさい(★★)

ア:イラク イ:クウェート ウ:アフガニスタン エ:シリア

ウ

*現代史は複雑でわかりにくいが、できればなるべく早いうちに常識化したい。

ソ連の指導者ブレジネフがアフガニスタンへ軍隊を侵攻させる。

理由は、ソ連を中心とする共産体制の堅持。

アフガンでソ連からの離反を不安視されたアミン政権が独裁化。

さらに、隣国のイランで革命が起こり、アフガンのイスラーム化によって

ソ連内のイスラム教徒が独立運動を展開することをおそれた。

体制の瓦解を防ぐため、ソ連軍がアフガンへ侵攻。アミン政権が倒れる。

(11)古代オリンピックが開かれていた、紀元前9世紀~紀元後4世紀頃の

日本と中国について述べた文のうち誤っているものを答えなさい(★)

ア:大陸から移り住んだ人々によって稲作が九州北部に伝えられ、やがて東日本にまで広がった。

イ:倭には100余りの国があり、なかには楽浪郡を通じて、漢に使いを送る国もあった。

ウ:倭の奴国の王が、隋に使いを送り、皇帝から金印を授けられた。

エ:邪馬台国の女王卑弥呼が、魏に使いを送り、皇帝から「親魏倭王」の称号を授けられた。

ウ

*ア:稲作が日本に伝わったのは弥生・・ではなく、縄文の晩期(前5~4世紀頃)

九州北部は大陸に近く、日本最古の水田遺跡は佐賀県唐津市の菜畑遺跡である。

イ:漢書地理志。紀元前1世紀頃。やや知名度が劣るが、ウが明らかな誤答。

ウ:漢委奴国王が使いを送ったのは後漢(57年)。後漢書東夷伝からすぐわかる。

光武帝から金印を授かったとされ、江戸時代に福岡の志賀島で発見される。

エ:3世紀前半。魏志倭人伝による。こちらの金印は見つかっていない。

(12)1968年のメキシコシティ大会では、アメリカの黒人選手が表彰台の上で黒手袋をした腕を高く突き上げ、人種差別反対を世界に訴えたこともありました。

②第二次世界大戦後のアメリカで黒人差別と戦い、最後には暗殺された

「私には夢がある」の演説で有名な人物を選びなさい(★★)

ア:マンデラ イ:キング ウ:ガンジー エ:スーチー

イ

*黒人奴隷解放といえば、マーチー・ルーサー・キングかマルコムX。

キング牧師はワシントン大行進の「I have a dream」演説で黒人差別の終わりを訴えたが殺されてしまう。ネルソン・マンデラは南アフリカ共和国の黒人大統領。アパルトヘイト(人種隔離政策)の撤廃に尽力する。マハトマ・ガンジーはインドの指導者。非暴力不服従(サティヤーグラハ)でイギリスの植民地支配に抵抗した。アウンサン・スーチーはミャンマーの指導者。民主化を目指すが、軍事政権のもとで軟禁処分を受ける。

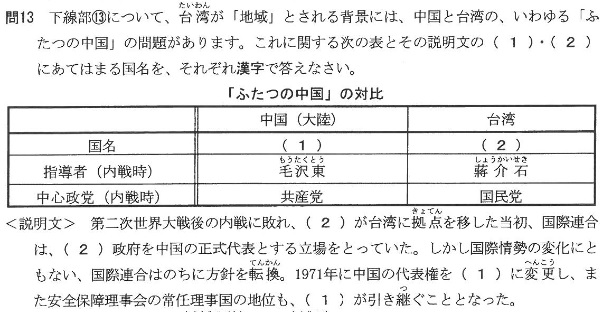

(13) (★★)

1:中華人民共和国 2:中華民国

*世界史なので、小学生にはキツイか。中国の国名はそのまま正式名称を述べればいい。

中華人民共和国の前身が中華民国で、中国共産党に敗北した中国国民党が台湾に逃れ、

亡命政権を樹立した。

現在の台湾は中華民国政府が治めている。戦後、中華人民共和国は東側陣営にいたことから、

アメリカは中華民国を中国の正式な代表とする立場をとっていて、

1971年のアルバニア決議までは常任理事国のメンバーも中華民国であった。

日本政府は日中関係の悪化をわずらい、いまだ台湾を正式な独立国家として認めていない。

(14)豊臣秀吉の朝鮮戦略に関して述べた文で誤っているものを選びなさい(★★★)

ア:秀吉は、明の征服を考え、その足がかりとして大軍で朝鮮に攻めこんだ。

イ:朝鮮の人々は激しく抵抗し、水軍の活躍と明の援軍により、秀吉の軍を退けた。

ウ:多くの人々が殺され、学者や焼き物の技術者が朝鮮から日本に連れ去られた。

エ:秀吉は、2度の戦いに失敗した後、朝鮮への3度目の出兵を計画した。

エ

*文禄・慶長の役。

ア:明への道案内を朝鮮に依頼したが、これを断られたことから出兵を試みた。

イ:李舜臣(イ・スンシン)率いる水軍が使った亀甲船に日本軍が苦戦する。

ウ:有田焼の起源が朝鮮から引き上げる際に日本へ連れ出した陶工(李参平)にあることは頻出。

エ:慶長の役のさなか、秀吉は病にかかり、秀吉の死後まもなくして朝鮮から兵を引き上げた。

(15)昨年(2017)バルセロナを中心とする州で、分離独立について賛否を問う住民投票が行われ、独立賛成が反対を大きく上回りました。この州の名前をカタカナで答えなさい(★★)

カタルーニャ

*時事問題。

サグラダファミリア教会のあるバロセルナが属する。お金をもっているので独立に強気。

しかし、他の地域からすれば大事な観光収入と領地が減るのでスペイン政府はカタルーニャの自治権を停止した。

アメリカでも富裕層が集まる居住区が、所属する都市から独立しようとする動きがあるらしい・・。

自由と平等の両立は難しいですね。

大問2

(1)次のグラフは、札幌・東京・多治見・那覇のいずれかにおける、2016年8月1日~31日の日最高気温の推移を示したものです。東京と那覇にあたるものをそれぞれ選びなさい(★★★)

東京―エ 那覇―ア

*全体的に気温の低いイが札幌。

全体的に気温の高いウが岐阜の多治見。盆地なので暑い。

2016年、館林を抜いて多治見が最高気温39.7度で1位となった。

残るア・エが微妙な判断を要する。日最高気温の推移が変わらない方が亜熱帯に属する那覇。

なぜなら、海に囲まれているので気温の変化が少ないから。

海風も吹くので沖縄は猛暑日になりにくい(むしろ東京の方がうだるような熱帯夜が多い)

(2)2017年10月10日、H―ⅡAロケット36号機の打ち上げが行われました。

このロケットには、準天頂衛星システム(日本版GPS)のための人工衛星が搭載されました。

②準天頂衛星システムや人工衛星の愛称をひらがなで答えなさい(★★)

みちびき

*位置情報の精度を向上させてくれる便利な人工衛星。

今までアメリカのGPS衛星を借りていたが、日本独自の衛星システムを構築した。

準天頂衛星の解説はコチラに面白いビデオがあります→JAXA

日本の真上に長時間くるよう、複数の衛星が非対称の8の字を描いて回っているのですね。

(3)次の天気図は、ある年の7月1日のもの。図中のHは高気圧、Lは低気圧を示しています。オホーツク海に高気圧があることが分かります。この年の7月は北日本・東日本で、この天気図に象徴されるような気象状態が続き、東北地方を中心とした米の不作の原因となりました。

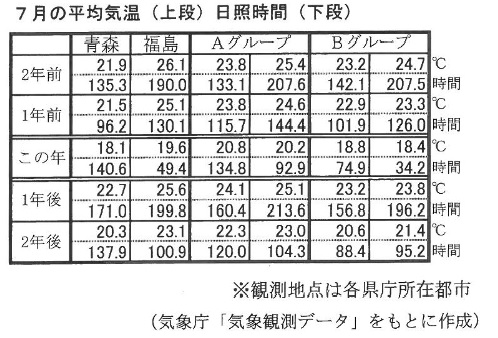

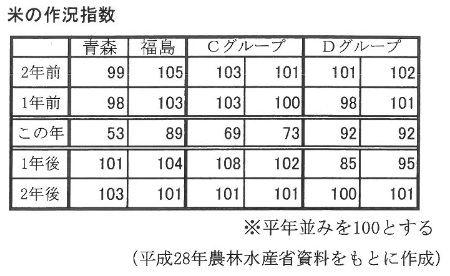

①次の表は、東北6県における7月の平均気温・日照時間と米の作況指数を、この年を含む5年間について示したもの。A・BおよびC・Dグループには、それぞれ青森県と福島県以外の4県が、2県ずつ含まれています。

宮城県が含まれるグループの組み合わせとして正しいものを選びなさい(★★★)

ア:A・C イ:A・D ウ:B・C エ:B・D

ウ

*表の読み取り問題。

情報が多くて混乱するが、「東北地方を中心とした米の不作の原因」からなんとなく想像できる。

右の図で青森と比べ、太平洋側にある福島の「この年」は際立って平均気温が低く、日照時間が少ない。

これはやませの影響。宮城もやませの被害を受けるので、例年と比較して値の低いBグループに属する。

作況指数も同様。Cグループは例年100以上だが、「この年」だけは指数が著しく小さい。

(3)昭和の初めごろに著されたある作品では「サムサノナツハオロオロアルキ」という表現を用いて、この年と同じような農業の不作の様子が描かれました。

この作品の著者を答えなさい(★★★★)

宮沢賢治

*いきなり文学史。代表作『雨ニモマケズ』の一節だが難しい。

カタカナ調がヒントか。宮沢の作品にはオノマトペ(擬音や擬態)がよくでてくる。

(4)47都道府県のうち、海に面していない内陸県で、県庁所在都市名が県名と異なるものが4県あります(漢字とひらがなで読みが同じ場合は、同じ名前とします)。

次のA~Dは、この4県に関することがらについて述べた文です。

A:この県の北東部には、片品川が流れています。片品川が合流する河川は、

かつて東京湾へ注いでいましたが、江戸時代以降の治水事業によって流路が変更され、

千葉県と茨城県の間を通り太平洋へ流れ出ています。

B:この県の北部に広がる扇状地は、水持ちが悪く農業・生活用水が不足していたため、

明治期に地元実業家によって、疎水が建設されました。

那珂(なか)川から取水した用水は、現在も農業などに利用されています。

C:明治期に、この県にある湖から隣接する都道府県へ疎水が建設されました。

( ① )が中心となって設計・監督し、県境である山にトンネルを掘って通した疎水で、

完成後は水力発電や工業などに利用されました。

D:この県の北部にある甲武信ケ岳は3県の県境にあり。

昔の国名の頭文字を合わせた名前だと言われています。

甲武信ケ岳を水源とする笛吹川は、釜無川と合流して富士川となり、( ② )湾に流れ出ています。

①B県の県庁所在都市の名を漢字で答えなさい(★★★)

宇都宮市

*まず、問題文をもとにA~Dをあてる。

内陸県は、栃木・群馬・埼玉・山梨・長野・岐阜・滋賀・奈良の8つ。

Dが最もわかりやすい。甲斐国である山梨。Bの扇状地は山梨ではないことになる。

C:【この県にある湖から隣接する都道府県へ疎水】→近畿の水がめ、琵琶湖を想像。

AとBが難しい。Aの県北東部から流れる片品川は説明文から利根川とわかり、群馬か栃木。

Bの扇状地は県北部にあるので、北部に山地→平野となる境目がありそうなのは群馬か栃木。

【那珂川】の文字には那須塩原の【那】がある。ここからBが栃木と推測するしかないような。

よって、本問の答えは宇都宮市となり、Aは群馬。

②文章中の( ① )にあてはまる人名を答えなさい(★★★★★)

ア:布田保之助 イ:田辺朔朗

ウ:矢板武 エ:吉田勘兵衛 オ:浜口梧陵

イ

*はじめましての方ばかりなんですけど!選択肢に容赦がない。

琵琶湖疏水の設計者は田辺朔朗という方だが、

さまざまな知識を持つ生き字引を開成は欲しているということか。

ア:布田保之助・・熊本にある通潤橋とよばれるアーチ橋をかける。

ウ:矢板武・・栃木の那須疎水の開設者。

エ:吉田勘兵衛・・江戸前期、新田開発で活躍。

オ:浜口梧陵・・和歌山に防波堤を築く。水害から住民を守るために稲に火を放ち、

高台への避難を促した彼の逸話を、小泉八雲が「稲むらの火」で著した。

オ以外は覚えなくていいと思う。。

③文章中の( ② )にあてはまる湾の名を答えなさい(★)

駿河湾

*富士川が流れ出る湾。サクラエビがよく獲れる。

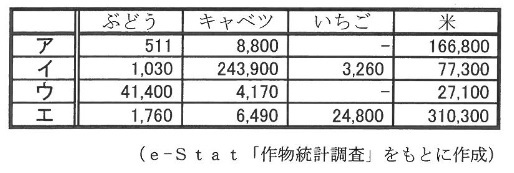

④次の表は、ぶどう・キャベツ・いちご・米について、この4県の収穫量(2015年、単位トン)を示したもの。AとBの県にあたるものを選びなさい(★★★)

A・イ B・エ

*①が正解していれば容易だが、間違えるとドミノ式でここも敗北。

A:群馬→嬬恋村などのキャベツ B:栃木→とちおとめ

(5)日本の水産業につ関する設問。

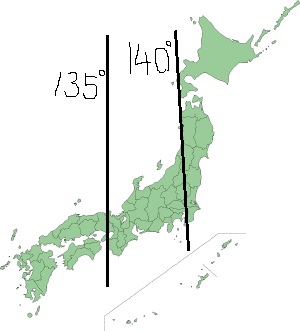

②次のグラフA~Dは、2015年における日本の漁港別水揚量5位以内の漁港のうち、4漁港の主要水揚品目を表したもの。あとのア~エは4漁業のいずれかの位置を経度のみ示したものです。

(「分」は、1度の60分の1を表す単位)

BとDの漁港の位置にあたるものをそれぞれ答えなさい(★★★)

なお、グラフ中の魚種は「〇〇類」を示しており、例えば、マグロとはクロマグロ・メバチマグロ・ビンナガマグロなどマグロ類について、生・冷凍(および魚種によっては塩漬け)の合計を表しています。

ア:東経133度13分 イ:東経138度20分

ウ:東経141度30分 エ:東経144度21分

B・エ D・ア

*水揚量は年度によって変化するので、2015年におけるベスト5を正確にあてるのは困難。

しかし、有名な漁港を押さえておけば大丈夫。なかでも銚子と焼津はワンツートップを維持している。

選択肢に東経しか情報がない点が難所。

↑頭によぎるであろう図。

エ:最も東にあるので、北海道の釧路港と予想できる。北洋漁業→タラで【B―エ】

イ:135~140度といえば、静岡の焼津港。

焼津といえばマグロ・カツオの遠洋漁業の基地【A―イ】

ア:135度の西なので、鳥取の境港。年度によって魚種の割合は変動するが、メインはあじ・さば・いわし類【D―ア】とりわけ、松葉ガニ(ズワイガニ)は高値で取引される。

←うまそう(*´﹃`*)

←うまそう(*´﹃`*)

ウ:経度から銚子港のようにみえるが、イワシが3位でイカが2位にランクインしている。

これは宮城の石巻港でサバ・イカ・銀ザケがよくとれる。【C―ウ】

AとBを確定し、ア→堺港→D。残るCが銚子でないことに気づけるか否か。

(6)日本の工業に関する設問。

②ある一定の地域に、特定の業種の中小企業が集積(集中して立地)する場合があります。これらの産業は江戸時代からの伝統産業を背景とするものや、明治・大正以降の工業化によって発展したものなどがあります。このような産業を漢字で何といいますか(★)

地場産業

*その地の産業。

③前問の産業について、地域と産業の組み合わせとして誤っているものを選びなさい(★)

ア:今治(愛媛)―タオル イ:堺(大阪)―自転車部品

ウ:鯖江(福井)―洋食器 エ:高岡(富山)―銅器 オ:丸亀(香川)―うちわ

ウ

*今治タオルは世界のタオルとして欧州にも輸出されているらしい。

ヨーロッパの硬水に耐えられるよう、製品を一から作り直したのだとか。

堺の自転車産業は日本の金属産業の先駆けとなった鉄砲が堺で作られ、そこから発展したそうです。

鯖江といえば眼鏡フレーム!全国シェア9割で、軽くて丈夫なチタンを素材とする。

東北~北陸の伝統産業は農閑期の副業に由来するものが多い。

ちなみに、高岡銅器の技術は富山のアルミサッシ産業にも利用された。

洋食器は新潟の燕三条など。

④前々問の産業について、同業者のライバルが増えるというデメリットがあるにもかかわらず、

一定の地域に集積するのは、いくつかの立地上の利点があるためです。

この利点として考えられることを1つ説明しなさい(★★)

地域の名前がブランドとなり、全国からその地域の品物を買ってもらいやすくなる。

*唯一の記述問題だが、それほど難しくはない。

うどんといえば讃岐、刃物といえば関市(岐阜)・・のように、地域と商品が人々の頭に結びつかれると、同じ商品でも付加価値がついて値段も高くなり、全国から商品の問い合わせが殺到する。

商品や企業の名前やロゴは商標とよばれ、国にお金を払って登録すると商標を独占して利用する権利を得られる。商標法では地域団体商標制度という、地域名が含まれる商品・サービスの名前を商標登録することが可能で、地域経済の活性化に一役買っている。

(7)日本の農業や食品の生産・流通に関する設問。

①米の生産工程や関連施設について、誤っているものを選びなさい(★★)

ア:一定の濃度の塩水に沈むかどうかによって、種もみの良し悪しを選別する。

イ:温度管理をしたトンネルやビニールハウスなど、苗の発芽や生育を管理するための場所を苗床という。

ウ:田に水をはる前に、肥料を混ぜながらトラクターを使って田の土を掘り起こす作業は、田おこしと呼ばれる。

エ:気温の低い東北や北海道では、晩稲と呼ばれる、田植えを遅くして収穫を早める品種が多く生産されている。

オ:カントリーエレベーターと呼ばれる施設では、収穫した米の乾燥・選別・保存が行われる。

エ

*エ:野菜でも促成栽培←→抑制栽培があるように、気温が低いところはだいたい収穫を遅らせる。

【晩稲】の晩の字からも想像できる。対義語は早稲。早稲田の早稲。

ア:塩水選といって、塩水で浮いた種もみは身がつまっておらず、栄養分が少ないので取り除く。

イ:直接、水田に種をまく直播きもあるが、現在は苗床で苗を育ててから田植えを行う方法が主流。

③次の表は、日本の農作物の主要輸入相手国(2016)を示したもので、ア~エは、小麦・大豆・茶・コーヒー(生豆)のいずれかです。

大豆にあたるものと、表中のXにあたる国名を答えなさい(★★)

エ X・ブラジル

*公立高校入試レベルの世界地理。

ア:スリランカとくれば茶。

かつてスリランカはセイロンとよばれ、そのお茶はセイロンティーの名で知られている。

イ:小麦。これは中学入試でも頻出。

ウ:コロンビアンコーヒー。わかならければエと比較すればよい。コーヒー豆は熱帯性の植物で低緯度地帯によく栽培されている。同じく熱帯性であるサトウキビの生産量1位もブラジル。

エ:大豆は大規模な土地で一気に生産する大農法 をとるところが多い。アメリカは適地適作(適する土地に適する作物)により、コーンベルト地帯を中心に大豆が生産されている。

↑秋に収穫する春小麦、初夏にかけて収穫する冬小麦。

小麦は1年中どこかで作られている(地理B)

(8)日本の防災や消防に関する設問。

②消防について誤っているものを選びなさい(★★★)

ア:公道の消火栓は、すべてマンホール内に地下式で設置されることが、消防法により定められている。

イ:離島や規模の小さい町村には、消防署や消防本部が設置されていないところがある。

ウ:消防車には、はしご車・ポンプ車・化学車・指揮車などの種類がある。

エ:119番通報による出動する救急車は地方公共団体の消防本部や消防局などに所属している。

オ:消防法により、現在の新築住宅には、居室や階段上などに火災警報機を設置することが義務づけられている。

ア

*ア:消火栓は消火に必要な水を供給する設備で、別にマンホールの形式にこだわる理由はない。

むしろ、マンホールのフタをこじ開けなくていい分、作業が楽だと思う。

イ:離島や地方では消防本部がないところもあるだろうと想像できる。

ウ:消防車の種類。難しい。

化学車は、水のほかに化学薬品を搭載して消火にあたる。水による消火が危険な石油化学コンビナートで活躍。

指揮車は、無線通信で防災活動の司令塔を果たす。

↑指揮者。現場の最高責任者が現場の指揮をとる。衛生電話があるそうです。

エ:消防署には救急車もある。病院とは別に消防局にもある。

オ:新築ではない住宅にも設置義務ある。サボんちも父が取り付けました。

(10)日本国憲法に関する設問。

③日本における新しい人権につき、下線部の内容が誤っているものを選びなさい(★★★★)

ア:プライバシーの権利を背景に制定された個人情報保護法は、

日本国民、外国人を問わず、生存する個人や死者および法人の情報に適用される。

イ:知る権利の主張を背景として、国や地方公共団体が持つ情報について、

一般市民が開示請求できることを定めた法律がつくられた。

ウ:自己決定権のうち生命・身体の自己決定について、

尊厳死や積極的安楽死を認める法律は制定されていない 。

エ:大阪の伊丹空港において、周辺住民の環境権を根拠に、

騒音対策として夜間飛行の差し止めを求める訴訟が起こった。

ア

*センター試験レベルの現代社会。問題数が多いのでヘトヘト。

ア:個人情報保護法における個人情報とは、”生存する個人の情報において、特定の個人を識別できる情報”。

死者と法人の情報は適用除外。生存する個人であれば外国人も保護対象。

イ:情報公開法は行政が保有する情報。

情報公開条例として地方が先駆け、のちに政府が立法化した。

ウ:尊厳死とは、延命装置を外して自然死を求めること。積極的安楽死とは、積極的に死期を早める医療行為をほどこすこと。(苦痛の除去緩和を伴う投薬で死期を早める間接的安楽死、医療行為をしない消極的安楽死もある)刑法の世界では、尊厳死や積極的安楽死が殺人罪や同意殺人罪とならないよう、一定の要件が満たされれば違法性阻却(違法性なし)として、犯罪行為にあたらないと説明される。安楽死については東海大学安楽死事件の判例(判決文)で適法要件が示されたが、かなり厳格なので医療現場では安楽死を避ける医師が多いときく。

エ:環境権は新しい人権の1つだが、実は具体的な権利として認められておらず、環境権を直接の根拠として個人の具体的な司法救済を求めることができない。環境権の保障範囲は法律の定めによるとされている(抽象的権利)。詳しくは大学で習います。

@データ@

満点70点のうち、

合格者平均 53.8点(7割6分)

全体平均 48.6点(6割9分)

鬼問をさしおいても75%は欲しい。

コメント